[STORIA BUGIARDA] La Terra Piatta, la lampadina e l’Indipendenza americana

Continua la rubrica di Paolo Algisi dedicata ai luoghi comuni della storia più duri a morire

LA RIVOLUZIONE FRANCESE SCOPPIÒ CON LA PRESA DELLA BASTIGLIA

Per gli storici la Rivoluzione francese, che considerano come una lunga sequenza di avvenimenti durata quasi 10 anni, iniziò con la convocazione degli stati generali il 5 maggio 1789.

Fu allora che il terzo stato (la borghesia) si pose alla testa della rivolta contro il sistema feudale (l’Anciem règime), quanto all’insurrezione violenta di luglio, non cominciò con l’assalto alla Bastiglia.

L’assalto alla Bastiglia del 14 luglio 1789 fu solo uno dei tanti episodi di una rivolta che in Francia era già dilagante (soprattutto a causa della carestia e delle tasse), la capitale stessa da un paio di giorni era preda delle sommosse.

Dal 12 luglio si era insediato un comitato permanente rivoluzionario che si contrapponeva al governatore reale, l’attacco alla fortezza-prigione della Bastiglia, poi, ebbe all’inizio uno scopo pratico: impossessarsi delle polveri e delle armi della guarnigione.

Fu condotto a partire dal mattino da circa 900 rivoltosi, mentre nella città erano già state alzate le barricate.

Dopo il fallimento di una trattativa con il comandante della guarnigione di 114 uomini, Bernard-Renè de Launay, scoppiò una breve battaglia.

Verso le 5 del pomeriggio gli assedianti entrarono dal ponte levatoio, liberando i sette detenuti, la fortezza (eretta nel 1832, ma mai strategica) era stata trasformata in prigione dal cardinale Richelieu nel seicento.

Avendo avuto tra i suoi (mai numerosi) ospiti anche personaggi come l’ illuminista Voltaire, la propaganda rivoluzionaria fece di quell’assalto l’evento scatenante della rivolta e il 14 luglio divenne festa nazionale francese.

L’INDIPENDENZA AMERICANA FU FIRMATA IL 4 LUGLIO 1776

E’ un’errore, l’Independence day, la festa nazionale degli Stati Uniti che commemora l’adozione della Dichiarazione d’Indipendenza delle 13 colonie dalla Gran Bretagna celebra il 4 luglio 1776, ma andrebbe spostato al 2 agosto.

Fu questo infatti il giorno in cui la maggior parte dei delegati delle colonie sottoscrisse lo storico documento, reso pubblico il 4 luglio.

In verità fu accertato però solamente nel 1884, quando lo storico Mellon Chamberlain consultò i verbali manoscritti conservati negli archivi del Congresso, ma ormai la festa era entrata nella tradizione americana e si preferì non modificare quella data.

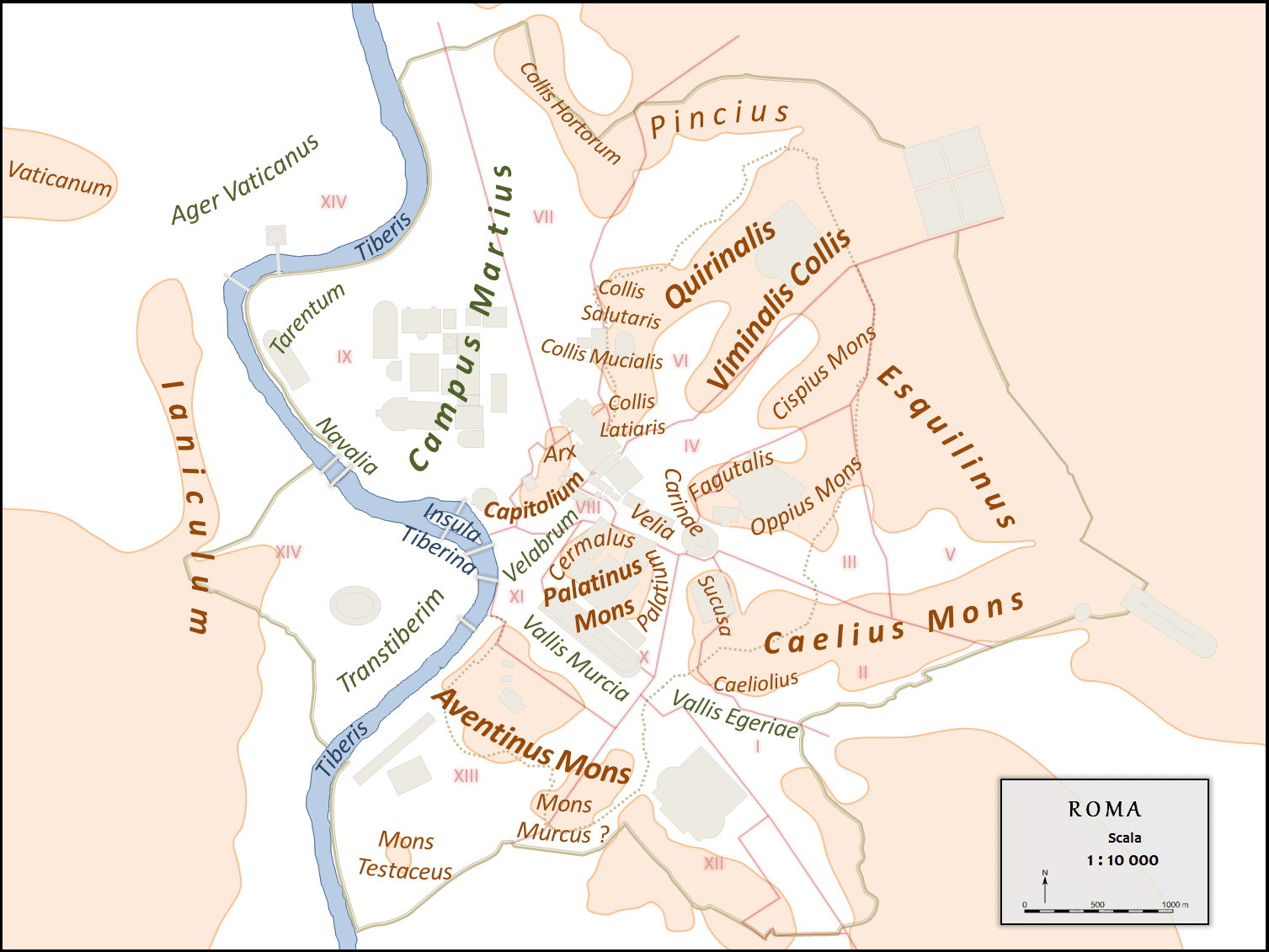

LE SABINE FURONO RAPITE DAI ROMANI

Al tempo della fondazione di Roma (Vlll secolo a.C.) Romani e Sabini vivevano fianco a fianco, i primi sul colle del Palatino, i secondi su quelli del Campidoglio e del Quirinale.

Originari di Alba Longa (Lazio), i romani erano arrivati lì senza mogli e per assicurarsi una discendenza rapirono le donne dei sabini (attirati con l’inganno di una grande festa).

Questo almeno dice la leggenda di quello che tutti chiamano “il ratto delle sabine”, leggenda appunto,che i romani e i sabini si siano mischiati è vero, come prova l’origine sabina di alcune parole latine come “bos” bue, scrofa, popina, (osteria).

Che abbiano fatto ricorso a un rapimento invece no, i due popoli si fusero pacificamente, tanto che il co-reggente di Romolo fu, per cinque anni, il sabino Tito Tazio.

A LITTLE BIGHORN I SOLDATI DI CUSTER MORIRONO TUTTI

L’epica sconfitta del 25 giugno 1876 subita dal 7° Cavalleggeri del tenente colonnello George Custer spazzò via l’intero reggimento.

Così narra il mito della battaglia svoltasi nei pressi del fiume Little Bighorn (Montana) contro una coalizione indiana agli ordini di Cavallo Pazzo e Toro Seduto, la verità è che non tutti morirono in quella battaglia,del gruppo di Custer sopravvisse il trombettiere-portaordini di origini italiane John Martini, che aveva lasciato la colonna del colonnello e gli squadroni agli ordini di Marcus Reno e Frederick Benteen in gran parte la scamparono.

Il reggimento contava 31 ufficiali, 586 soldati, 33 scout indiani e 20 civili: morirono 268 uomini.

EDISON INVENTÒ LA LAMPADINA

Alla lampadina ad incandescenza si solito si associa il nome dell’inventore americano Thomas Alva Edison (1847-1931).

Il piemontese Alessandro Cruto il 5 marzo 1880 accese la sua prima lampadina

Ma c’è un altro papà, oggi dimenticato, il piemontese Alessandro Cruto (1847-1908). Il 5 marzo 1880, nel laboratorio di fisica dell’Università di Torino, Cruto accese la sua prima lampadina grazie alla messa a punto di un filamento di sua invenzione e ignoto ad Edison.

La lampadina risultò molto più efficiente di quella realizzata appena 5 mesi prima da Edison (500 ore di durata contro le 40 del collega americano)

Chi è Alessandro Cruto?

Nato nel Piossasco, non lontano da Torino, Cruto fu avviato agli studi tecnico-industriali e fin da giovane iniziò a cimentarsi come inventore.

Nel suo laboratorio mise a punto tra l’altro un sistema di graduazione per i termometri. Nel 1879 si convertì agli studi sull’elettricità, allora pionieristici.

Nello stesso anno Cruto aveva assistito a Torino alla presentazione dei prototipi di Edison, che il fisico e ingegnere Galileo Ferraris aveva introdotto come una mera curiosità, dati i loro limiti funzionali.

Il problema era il filamento, che diventando incandescente per il passaggio della corrente elettrica si consumava troppo in fretta.

Cruto trovò pochi mesi dopo la soluzione, usò all’interno del bulbo di vetro filamenti di carbonio purissimo, ottenendo non solo una maggior durata,ma anche una luce più chiara.

Altri Italiani lavorarono alla lampadina

Alti Italiani lavorarono alla lampadina (oltre a numerosi stranieri) come Ferdinando Brusotti (1839-1899), che nel 1877 aveva brevettato una lampadina elettrica ad incandescenza ed Arturo Malignani che aumentò la durata fino a 800 ore.

VESPASIANO INVENTÒ I GABINETTI PUBBLICI

Le toilette pubbliche sono chiaramente vespasiani solo dall’Ottocento, in ricordo dell’imperatore romano che regnò dal 69 al 79 d.C.e al quale si attribuisce una tassa sull’urina, che veniva raccolta in vasi di terracotta lungo le vie.

All’epoca i fullones (tintori e lavandai) riciclavano le urine, da cui ricavavano l’ammoniaca per le loro lavorazioni, senza pagare nulla.

Criticato dal figlio Tito per quella trovata fiscale, l’imperatore avrebbe commentato “pecunia non olet” (il denaro non puzza).

LEONARDO È IL PADRE DELLA BICICLETTA

Questa diffusa credenza deriva dal fatto che su una pagina del Codice Atlantico compare il disegno di una bicicletta con tanto di pedali e catena.

In realtà la maggior parte degli studiosi concorda sul fatto che il disegno non appartiene alla mano del Maestro, né a quella di un suo allievo (si disse per esempio che potesse essere opera di Gian Giacomo Caprotti, detto Salaì).

L’ipotesi più probabile è che sia stato aggiunto nell’800 o anche più tardi, quando la bicicletta era appena stata inventata

Il codice Atlantico, in effetti, nacque nel tardo 500 da un assemblaggio arbitrario da parte dello scultore Pompeo Leoni che aveva acquistato i codici originari da Francesco Melzi (allievo di Leonardo) e che li aveva riorganizzati, altri rimaneggiamenti si ebbero nei secoli successivi.

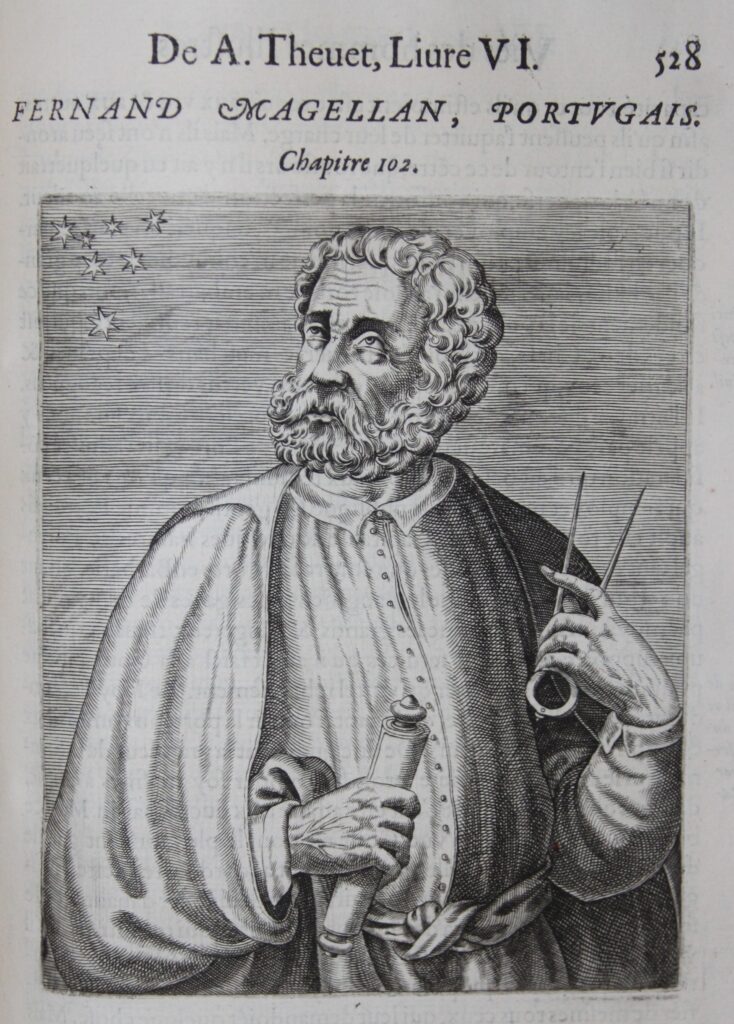

IL PRIMO A FARE IL GIRO DEL MONDO FU MAGELLANO

Il portoghese Ferdinando Magellano partì nel 1519 da Siviglia al comando di cinque velieri, con l’obiettivo di raggiungere le Molucche, nell’arcipelago indonesiano, allora note come le isole delle spezie.

Decise però che ci sarebbe arrivato navigando verso ovest invece che verso est circumnavigando l’Africa, come si usava allora.

Una volta superata la punta meridionale dell’America del Sud attraverso lo stretto che oggi porta il suo nome, riuscì a raggiungere le Filippine. Dimostrando la praticabilità della nuova rotta qui, il 27 aprile 1521, perse la vita durante uno scontro con gli indigeni.

Magellano dunque non completò la circumnavigazione del globo.

Fu il capitano basco Juan Sebastian Elcano

Fu il suo vice, il capitano basco Juan Sebastian Elcano, a prendere il comando della spedizione e a diventare il primo a compiere il giro del mondo, riportando in Spagna, nel 1522, i pochi sopravvissuti dell’equipaggio.

IL PRIMO A RAGGIUNGERE L’AMERICA FU COLOMBO

In realtà ci arrivò un vichingo, secoli prima, Leif Eriksson nel 992 sbarcò infatti in tre punti della costa canadese Helluland, Markland e Vinland (le attuali Baffin, Labrador e Terranova).

E prima di lui, nel 986, un altro vichingo, Bjarne Herjolfsson, aveva avvistato la costa americana, pur senza raggiungerla, negli anni 60 sono state trovate prove archeologiche di un insediamento vichingo databile al mille circa.

GALILEO INVENTÒ IL TELESCOPIO

Galileo Galilei (1564-1642) si limitò a perfezionarlo e fu il primo a puntarlo verso il cielo.

Fondando l’astronomia moderna, ma lo strumento fu inventato dal fabbricante di occhiali olandese Hans Lippershey, che nel 1608 chiese il brevetto per il “vetro prospettico olandese”.

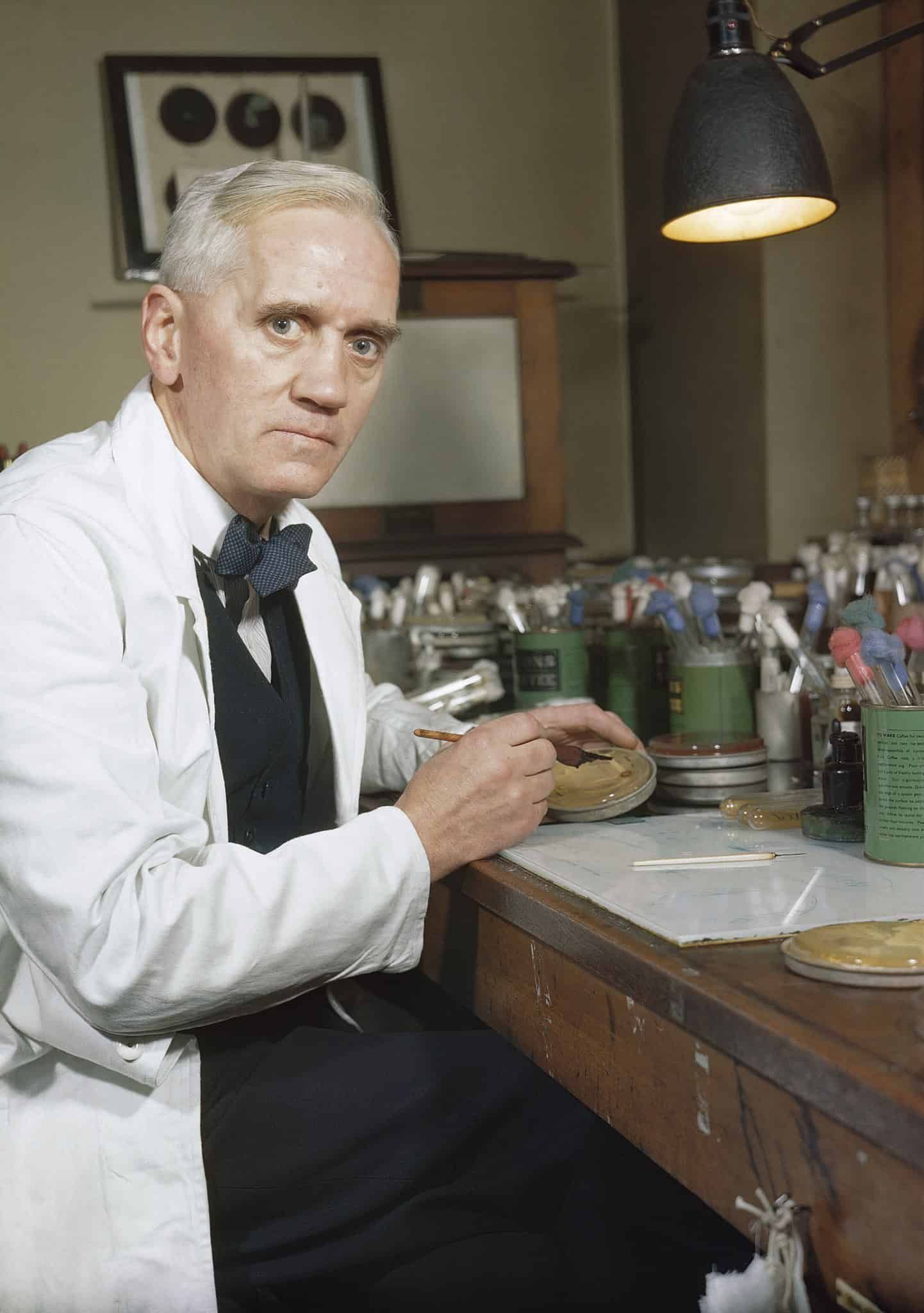

FLEMING SCOPRÌ LA PENICILLINA

Nel 1928, osservando al microscopio una coltura contaminata da una muffa, Alexander Fleming (1881-1955) medico e biologo scozzese, si accorse che la crescita dei batteri si era fermata, ne dedusse che la muffa conteneva una sostanza antibatterica (la penicillina).

Già nel 1895 il medico napoletano Vincenzo Tiberio aveva notato gli effetti del fungo Penicillium

Questo gli valse il premio Nobel, ma già nel 1895 il medico napoletano Vincenzo Tiberio aveva notato gli effetti del fungo Penicillium sulle infezioni, pubblicando anche uno studio. Altrettanto ignorato fu il francese Ernest Duchesne, che si accorse del fenomeno nel 1897.

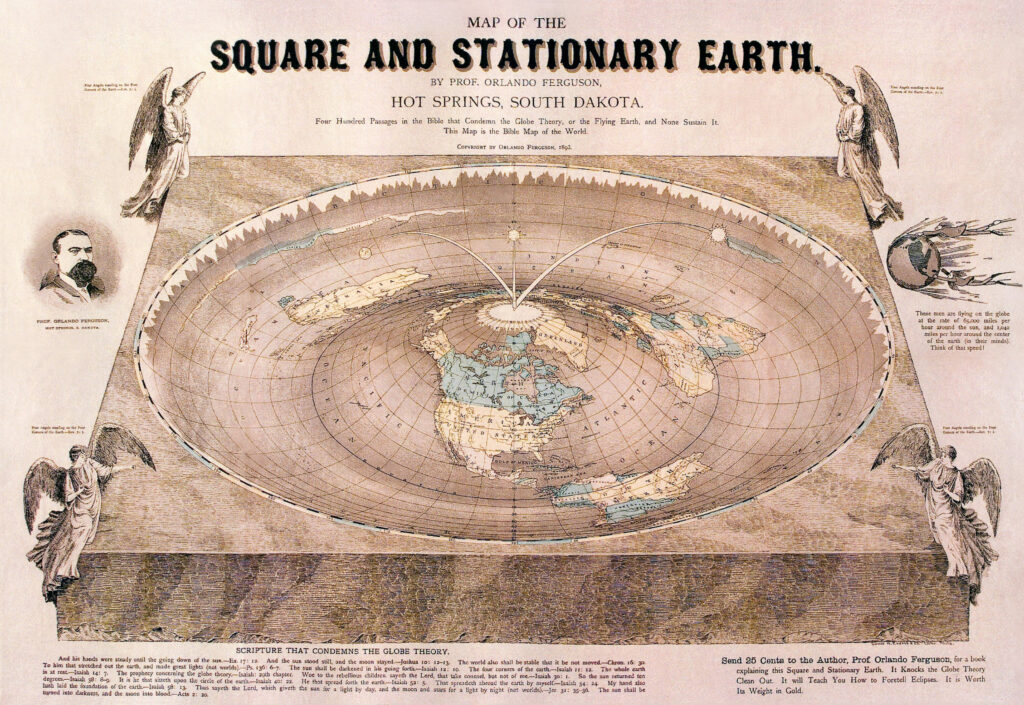

NEL MEDIOEVO SI CREDEVA CHE LA TERRA FOSSE PIATTA

La teoria della sfericità della Terra, avanzata da vari filosofi dell’antica Grecia, fu dimostrato intorno al 240 a.C. da Eratostene di Cirene, che calcolò con precisione il raggio terrestre.

Quella nozione arrivò intatta al mondo medioevale, come provano diversi trattati, e il falso mito che fino all’epoca dei grandi navigatori (XV secolo) si credesse alla Terra piatta si affermò solo nell’Ottocento.

Note

- Foto di copertina (Wikimedia Commons)

- Grafica copertina ©RIPRODUZIONE RISERVATA

Redattore presso Nuova Isola. Istruttore di Arti Marziali qualificato. Cintura nera 8° Dan Karate Shotokan.